-

广州PP水池厂商

日本的地理位置和人口决定了其淡水资源的匮乏,日本政府高度重视雨水这一可替代资源的收集利用。1998年8月日本召开“构筑完善水循环系统的相关部门联络会议”以协调相关部门的工作。2000年在修订《环境基本技术》时,制定出按流域分割的区域水循环技术。2003年10月日完成“构筑完善的水循环体系之实施计划”,明确指出目前存在水循环问题和解决方案。2014年7月1日起,《日本水循环基本法》生效,其主要的是为了保证水循环的全面实施,推动社会的平稳可持续发展。日本在雨水利用上走在了世界前列,各种基础设施收集来的雨水被用于城市的日常植被浇灌,城市厕所用水以及消防用水等,同时对人口高度和城市化引起的城市热岛效应也起到了缓解作用。

查看详情 》 -

广州PP水池工厂

德国是澳洲在雨水利用方面走在最前沿的国家之一,有着完善的雨水收集、处理控制和渗透技术以及配套的法规体系。自上个世纪80年代开始,德国就广泛发展将雨水的收集与利用研究和技术应用结合。在1989年制定了屋面雨水利用设施标准。法律层面上,《水法》是德国的保护水资源的基本法,与之配套的还有其他法规。德国除了加强雨水资源收集利用还严格控制污水的排放,对排放污水实行收费制度。时至今日,德国的城市雨水收集已经实现标准化、产业化,雨水收集利用技术更新到第三代,从屋顶雨水的收集、截污、贮存、过滤、回用到控制都有一系列的定型产品和组装式成套设备,形成了世界领先水平的雨水资源收集利用系统。

查看详情 》 -

广州PP水池工程

澳大利亚2/3的国土处于干旱、半干旱地区,全年降水稀少,仅有455mm,地表温度高,水蒸发速度快,经常出现干旱问题。同时受地区、气候等影响,澳大利亚的人口多居住在东部沿海地区,高度密度的城市人口给城市带来巨大的用水压力,城市污染物业随着传统的城市排水系统流入城市系统中,严重破坏了原有的自然生态体系,使原本的水循环系统难以进行维持。基于以上种种问题在20世纪90年代初期澳大利亚提出了水敏感性城市设计理念,其核心观点就是将雨水收集跟整个城市的减少相结合,维护城市水循环的稳定,保障城市水资源的充足,维持生态稳定。当时由于该理念较为超前,相关的配套技术发展还不成熟并未收到过多关注。直到90年代的中后期才逐渐被人们接受。雨水的使用在澳大利亚的局面普及程度很高,直到90年代的中后期才逐渐被人们接受。雨水的使用在澳大利亚的居民普及程度很高,居民通过水仓、地下蓄水池,存储收集来的雨水,以供应佳通非饮用水,花园浇灌用水,车辆清洗用水等使用。此举基本可以满足家庭70%的非饮用水需求,大大减少了对城市供水系统的压力,通过室外的雨水使用,还可以地下水进行补充。目前澳大利亚已经形成了完备的雨水循环利用体系,形成了以节水为核心的生活理念,实现了可持续生态城市的发展。

查看详情 》 -

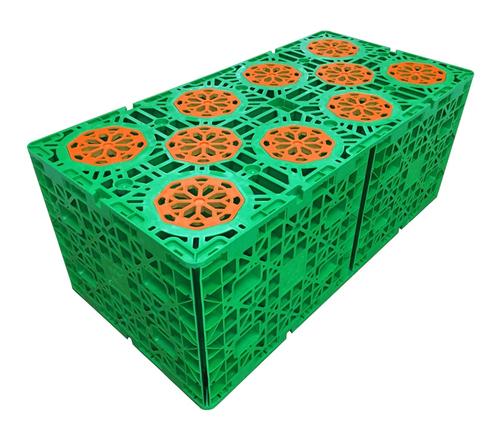

广州模块水池系统

澳大利亚2/3的国土处于干旱、半干旱地区,全年降水稀少,仅有455mm,地表温度高,水蒸发速度快,经常出现干旱问题。同时受地区、气候等影响,澳大利亚的人口多居住在东部沿海地区,高度密度的城市人口给城市带来巨大的用水压力,城市污染物业随着传统的城市排水系统流入城市系统中,严重破坏了原有的自然生态体系,使原本的水循环系统难以进行维持。基于以上种种问题在20世纪90年代初期澳大利亚提出了水敏感性城市设计理念,其核心观点就是将雨水收集跟整个城市的减少相结合,维护城市水循环的稳定,保障城市水资源的充足,维持生态稳定。当时由于该理念较为超前,相关的配套技术发展还不成熟并未收到过多关注。直到90年代的中后期才逐渐被人们接受。雨水的使用在澳大利亚的局面普及程度很高,直到90年代的中后期才逐渐被人们接受。雨水的使用在澳大利亚的居民普及程度很高,居民通过水仓、地下蓄水池,存储收集来的雨水,以供应佳通非饮用水,花园浇灌用水,车辆清洗用水等使用。此举基本可以满足家庭70%的非饮用水需求,大大减少了对城市供水系统的压力,通过室外的雨水使用,还可以地下水进行补充。目前澳大利亚已经形成了完备的雨水循环利用体系,形成了以节水为核心的生活理念,实现了可持续生态城市的发展。

查看详情 》 -

广州PP水池制造

国内研究发展与现状

我国对雨水的收集利用在古代便早有体现,有着悠久的历史。古代的社会结构以农业为基础,主要受自然因素的影响,雨水对农业生产有着决定性的作用。为了掌握生产的主动权,古代先民开始探索人工收集利用雨水的方法,发明了一系列的工程技术,像在平原地区修建水库、在丘陵地区修建联通式水塘等,西北地区由于特殊的地理环境,更是创造性的发明了坎儿井、土窖等雨水集蓄贮存技术。这些技术大大改善了受自然主导的农业生产,是我国古代雨水收集利用思想的智慧结晶。

我国的城镇化起步较晚,现代意义的城市雨水收集利用总体上落后于国外的发达国家。学术理论方面,1996年9月9日在兰州召开的第一届雨水利用学术会议暨东亚地区国家研讨会,标志着我国在这一领域的研究正式提速,全面展开,国家政策方面,于2001年颁发了SL267-2001《雨水集蓄利用工程技术规范》国际交流方面,我国积极参加与水资源相关的国际学术会议,积极交流技术经验。2006年9月10日在北京主持召开了第五届世界水大会,经过不断地努力探索,结合国外的成功经验,2012年4月,在《2012低碳城市与区域发展科技论坛》中,提出“海绵城市”概念。2014年10月,住房城乡建设部组织编制了《海绵城市建设技术指南》-低影响开发雨水系统构建实行,随后在南宁、济南等16个城市开展建设试点工作。国家的大力投入,各领域专家的不懈努力已经取得显著的成效,但我国的雨水收集尚处于初期的探索阶段,缺乏综合全面的规划设计系统指导,探索方向重点还是在技术建设层面。与发达国家相比,我国在研究理论与实际建设上海存在脱节,雨水收集利用也未能在城市实现大规模的使用,尤其是设施景观化的属性还有待凸显。因此,如何全面系统地将这类设施进行综合性设计并突出其景观功能成为现阶段研究的一大热点。

查看详情 》

欢迎进入 - 惠至博官方网站! 专业--让环境更美好,让绿水青山成就金山银山

- 电话:020-28105118

- 邮箱:gzhuizhibo@163.com